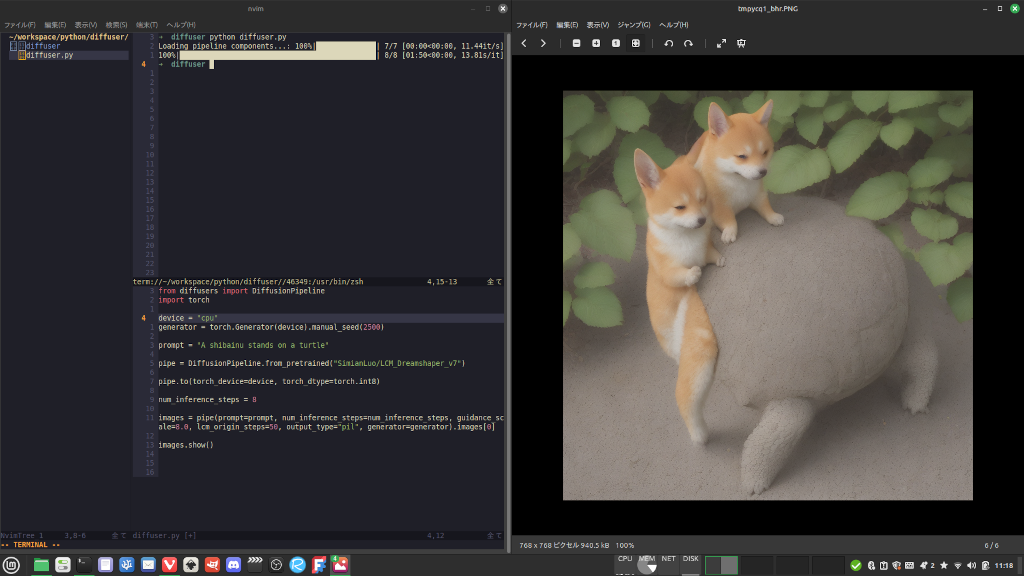

簡単なPythonコードを書けば画像生成AIをコマンドラインから使えますね。

上のスクリーンショットはHuggingFaceのDiffusionPipelineを使って画像生成した様子で、プログラム自体は20行ほどの小さなものです。

StableDiffusionのWeb UIくらいの機能を持たせようと思うと少し大変そうですが、ターミナル上のNeovimを使っている時間が大半になってきた今は、生成AIはコマンドラインから動かせるのが便利で良いです。

これと同様に文書生成AIもコマンドラインから使えるようにしています。

このようにするとブラウザを使う時と画像編集(あまり頻度は高くない)時以外の作業はターミナル上で終わらせられる気がします。

中高生くらいの子たちが目にも止まらぬ速さでスマートフォンを操作しているのを見ることがありますが、きっとそういう子たちがNeovimを使うようになると、きっとすごい速さでマルチなタスクを実行するんでしょうね。

今年は文書生成AIのモデルを自作して遊んでみましたが、来年は画像など文章以外の生成AIも作って遊んでみたいです。

「知行合一」という言葉があります。

私はこの言葉に込められたものは、人が生きる上でとても大事だと思っています。座右の銘にしたいくらい。

「知」は知識や情報とその理解に基づく思考や判断のこと、「行」は具体的な行動や実践のこと。「合一」はこれらが一体となって補完し合う状態のこと。

頭で考えたことを実際に身体を使ってやってみる、そしてそこからのフィードバックを得て再び考える。これを継続的に行って改善をしていく。頭でっかちにならず、行きあたりばったりの力づくにもならない。

「知りたい性」と書いて知性です。知りたいと思う気持ちがあれば「知」の部分は鍛えられていきます。知識量はその結果、というか当座の到達点でしかありません。これには限りがありません。子供のように「なんで?どうして?」という気持ちが大事です。「解ったような事を言う大人」ではなく、何歳になっても、解らないから知りたいという状態を維持します。

そして実際に手を動かして確認していきます。その繰り返しの中で本当のことを理解します。常に「やったこともないのに何が解るんだ?」という自己批判を繰り返すのです。

成長するにつれ、解らない事を解ったつもりになり、あるいは解ったふりをするようになります。そしてプライドばかり高くて解らないと言えない。ズルくてプライドの高い大人になる。そうなると新しいものを生み出す力が出ません。

解らないことは恥ずかしいことでも何でもありません。解らないままでいることの方がよっぽど恥ずかしい。プライドはこの恥ずかしさに対するものであって欲しいと思っています。

「友だち百人できるかな?」という歌があります。友だちは多い方が良いという考え方を表現した歌ですが、これ疑問を感じます。

解らないから知りたい、知りたいから学ぶ、やってみて理解するという人と、解ったふりをしてやり過ごす人では、見える景色が違うものです。同じものを見ても見え方が違う。現実=認識=物の見え方ですから、違う現実を生きていることになります。そうなると話が合わないわけです。

それなのに周りに合わせて友だち友だちと言っていると、新しいものが生み出されることがなくなるでしょう。喧嘩する必要はありませんが、無理に友だちを増やす必要もありません。思春期に友だちができなくて寂しい思いをしている子はたくさんいると思いますが、友だちなんか少なくてもいいと思えば少し気が楽ではないでしょうか?