経済の停滞が30年も続いて、一部の富裕層以外の一般の日本人は相対的に貧しくなっていると言われています。豊かさや貧しさは経済的なものだけではないですから悲観ばかりしてはいられないとは思いますが、自動車の免許を取るのに教習所に行くと40万円もかかるから免許を取れないとか、給与水準が低くて、結婚なんてとんでもない、家なんてとんでもない、車も買えないみたいな話をよく聞きます。

私の幼少期は日本経済の発展期でした。そんな時期は将来を心配しないんですよね。楽観的に「なんとかなるさ」だった。

不安を感じずおおらかに過ごしている子もいるかもしれませんし、不安だから備えようと努力する子もいるかもしれません。あるいは自分にはどうしようもないと諦めている子もいるかもしれません。

以前にも書きましたが、子育てには2つの大きな柱があり、1つは保育・養育、もう1つは良い社会構築です。子供が怪我や病気をしないように注意しながら、栄養のあるものを食べさせて、教育を受けさせるといったのが保育と養育の役割です。一般に子育てと言うと、この保育・養育のことを言うことが多いですが、そんな子供も大人になれば社会に出て、自分の力で生きていかなければなりませんから、子供が大人になったときに社会が壊れていない、職があるという状況を作るのが大事です。子供が頑張る頑張らないに関係なく、大人の責任としてこの2つのをしなければなりません。

AIが進歩して人間が働かなくても良い時代が来るかもしれません。そうなると職があるという状況を作る必要がなくなる。その代わりに、仕事以外のことで生きる実感を得ないと生きていてもつまらないなんていうことにもなるかもしれません。あるいはAIが人間を管理統制して、延々と肉体労働さけさせられるなんていう可能性もあるかもしれません。

我々大人は「もしこうなったらこうする」くらいのことは考えておくと良いと思っています。大きな地震が来たら、隕石が落下したら、戦争が起きたら・・・・・

そして何が起きても子供たちを絶望させないという強い意志も持っていたいです。

大病を患ったり、何度も交通事故にあったり、何度もリストラされたりと、浮き沈みが激しい(と人に言われる)人生を送ってきましたが、思い返してみると良い経験だった気がします。苦しいときは確かに苦しいと感じていましたが、そんな中でも「なんとかなるさ」だったのかも。かといって楽観していたわけでもなかったし、どちらかと言えば心配性です。

不安を感じていない、すでに諦めの境地、そういう子にとっては、若者の将来を心配していると言ったら大きなお世話だと叱られるかもしれません。備えようと構えている子には歓迎されるかな?

子供や若者が「なんとかなるさ」と思って、やりたいことを思い切りできる社会であって欲しいです。

モノづくり塾が「なんとかなるさ」を実感できる場所なるといいなと思っています。

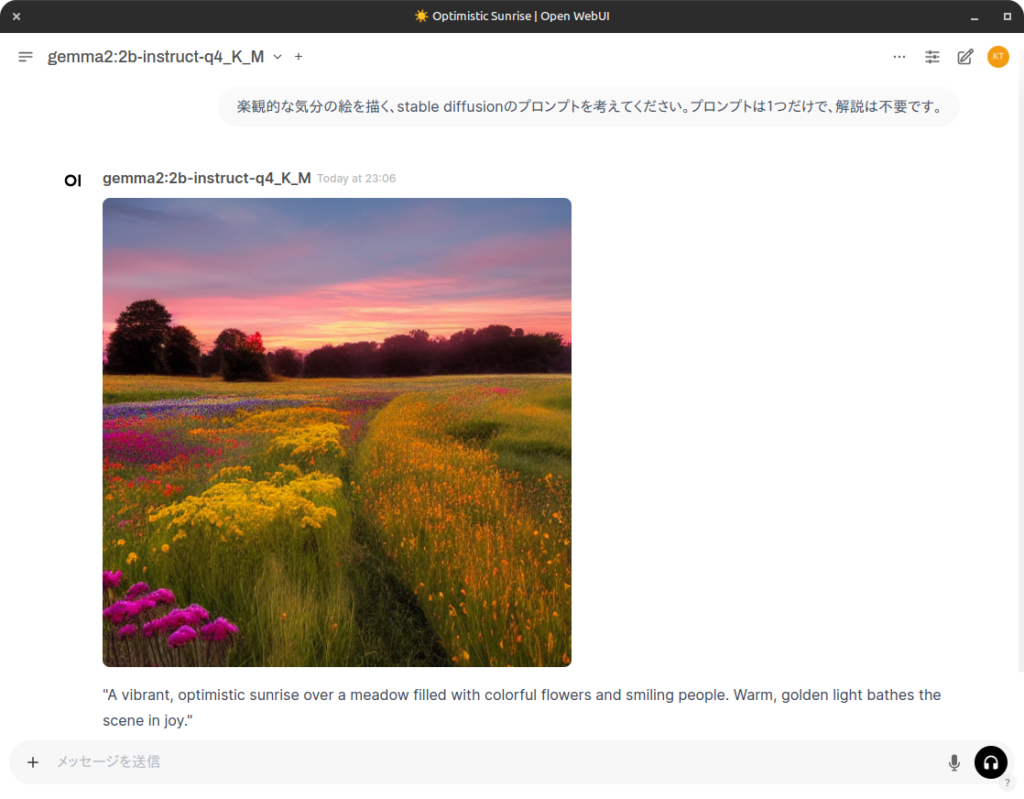

上の画像はOpen Web UIとComfyUIを組み合わせで、gemma2:2bという小さなLLMを使って生成したプロンプトから生成しています。最近、ブログの挿絵やカバー画像はこれで作っています。