あなたは「偉い人」と言われると、どんな人をイメージしますか?

お金をたくさん持っている人。腕力や立場で人を動かせる人。数字で勝っている人。

世の中は、ついその人たちを「偉い」と呼びたがります。SNSもそれを後押しします。「いいね」の数や表示回数が成績に見えるからです。最近は、米国の富裕層やリーダー層でマテリアリズム(物質中心の価値観)が強まっている、という指摘もあります。日本でも、その空気を輸入してしまいがちです。けれど私は、そこで立ち止まりたい。偉い=優しいであると。人間として最上級なのが優しい。

用語メモ:マテリアリズムとは

「マテリアリズム」には二つの意味があります。

- 哲学の用語(唯物論):世界は物質から成る、という立場。

- 日常の用語(物質主義):お金・モノ・腕力・数字のような測れる“もの”の量を最優先にする価値観。

このエッセイで言うマテリアリズムは後者です。「測れる=正しい」と感じやすく、判断が早くなる半面、背景や関係が切り落とされやすい。

「もの」と「あいだ」

金・腕力・数字は「ものの量」。短期的に効き、比べやすい。だから強く見えます。Z世代の人たちがコスパ、タイパというあれもこれです。

一方で、あいだ——安心・信頼・協力のしやすさ——は測りにくいけれど、長く効き、増やし合える。私は、道具も数字も使います。ただし前提はものは手段、価値は「あいだ」。測定はするが、支配の理由にはしない。

優しさは「あいだ」を強くする設計

優しさは甘やかしではありません。誰が・どこで・何に困っているかを把握し、力の使い方を調整することです。これを「負担の地図」と呼んでおきます。特別な道具は要りません。文化祭の準備なら、騒音は夕方まで/電源は二口/重い運搬あり——そう書き出したら、切断作業は朝に集め、体験コーナーは三分枠、運搬は台車+二人を標準にという具合に、人の事情(朝が弱い/初参加/説明が得意)と工程を重ねるだけで、場の空気が少しやわらぐ。工房でも、会社でも、地域でも同じです。

なぜ私たちは「ものの量」に惹かれるのか

悪いことではありませんが、方向づけが大事です。

- 安心の近道に見える(守れそうに感じる)

- 比べやすい(数字・見た目で一目)

- SNSが増幅(派手さは拡散されやすい)

- 成功だけが見える(支えや失敗は映りにくい)

- 「測れる=正しい」の錯覚(物中心のバイアス)

押さえつける力ではなく、一緒に進む力に変える。力の使い方が大事です。

SNSという“自意識拡大装置”

SNSは便利ですが、“偉さ”の感覚を狂わせることがあります。拍手の数は参考であって成績表ではない。派手な切り抜きが増幅され、静かな思いやりや協力者が消えがちです。私は「投稿やコメントには一呼吸置く」「見るだけでなく作る方に力を入れる」「拍手より“どこが良かったか”の一言」を自分の作法にします。

文化を「翻訳」して使い「追従」しない

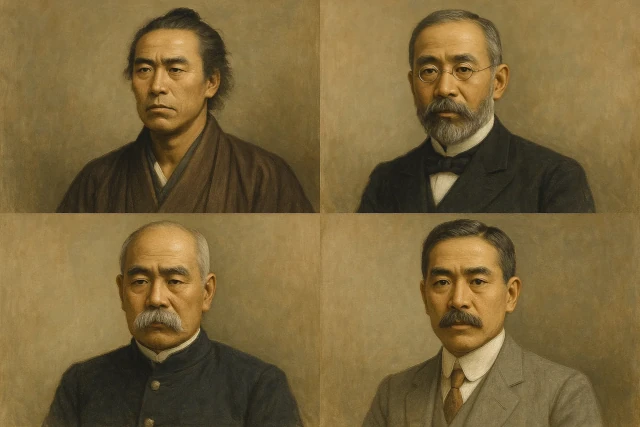

外国の制度や技術から学ぶ点は多い。一方で、日本にはお裾分け/間合い/和など、あいだを整える作法が残っています。私は、文化も技術も、輸入→翻訳→選択→設計→実験→公開の順で、“もの”を使って“あいだ”を増やす道を取りたい。追従ではなく、翻訳と選択です。日本の過去の偉人たちがしてきたように。

モノづくり塾の三つの約束

- 進んで失敗しよう(たくさん挑戦しよう)

自分が転ぶ経験は、他人の転び方に気づく観察力と共感を育てる。挑戦→振り返り→改善の循環で、静かな勇気とねばりが育つ。 - 周りが困っていたら手を貸そう

重い/急いでいる/言い出せないといった小さなサインを拾い、親切の押しつけではなく、選べる形で助ける(「5分だけ一緒にやろうか?」)。助けの連鎖は、場の安心を増やす。 - 学んだことはみんなで共有しよう

目的は自分の評価より、次の人の失敗を一つ減らすこと。成功だけでなくつまずきと理由、協力者も残す。数字より信頼が増え、あいだが育つ。

三つをまとめれば——挑戦は勇気、手助けは思いやり、共有は信頼を育て、個人の強さを押さえつける力から一緒に進む力へ変えていく——と私は考えます。

AI時代、人間に残る優位性

AIが「ものの量」の最適化に優れていて、人間の何十倍何百倍の力を発揮しますが、私たちの人間の優位な点は関係の仕事に寄っていけること。文脈を読む共感/場づくり/合意形成/越境の翻訳/意味づけ。アルゴリズムが補助はしても、最終の腑に落ちる感覚を作るのは人間の役目です。

最後に。

「押さえつける力」は速いけれど、壊れやすい。

「一緒に進む力(優しさ)」は時間がかかるけれど、壊れにくい。

間合いに入った人が少し気持ちが安らぐ。その半径を広げられる人を、私は「偉い」と呼びたいです。日本の文化的資産を生かしながら、“もの”を使って“あいだ”を増やす実験をしているのがモノづくり塾ZIKUUという空間です。

What Kind of Person Do You Picture When You Hear “Great Person”?

When you hear the phrase “a great person,” who comes to mind?

Someone with a lot of money.

Someone who can move others with physical strength or social position.

Someone who wins by numbers.

Society tends to call these people “great.” Social media reinforces this, since the number of “likes” or views looks like a score. Recently, some point out that materialism is intensifying among wealthy elites and leaders in the U.S. And in Japan, we tend to import that atmosphere too.

But here, I want to pause.

To me, great should equal kind.

The highest form of humanity is kindness.

Note on Terminology: What Is “Materialism”?

The word “materialism” has two meanings:

- Philosophical term (materialist worldview): The stance that the world consists of matter.

- Everyday meaning (materialistic values): A mindset that prioritizes measurable things—money, possessions, strength, numbers.

In this essay, I use the second meaning. “What can be measured = what is right” is an easy trap. It accelerates decision-making, but often cuts away context and relationships.

“Things” and “Between”

Money, strength, numbers are all quantities of things. They work in the short term and are easy to compare. That’s why they look powerful. You can see this in how Gen Z often talks about kosupa (cost performance) and taipa (time performance).

On the other hand, aida—the quality of “between,” such as safety, trust, ease of cooperation—is hard to measure, but lasts longer and can be mutually reinforced.

I do use tools and numbers. But my premise is:

Things are means.

Value lies in aida.

Measure if you must, but don’t use it as a reason for domination.

Kindness as a Design for Strengthening Aida

Kindness is not indulgence. It means recognizing who is struggling, where, and with what, and adjusting the use of power accordingly. Let’s call this a “map of burdens.”

You don’t need special tools. For example, in preparing for a school festival: noise until evening, two electrical outlets, heavy transport required. Once you’ve written that down, you can decide—do cutting work in the morning, set experience booths to three-minute slots, make heavy carrying a job for a cart and two people. Then layer in people’s circumstances (not a morning person, first-time participant, good at explaining). The atmosphere softens a little. The same applies in a workshop, a company, or a community.

Why Are We Drawn to “Quantities of Things”?

It’s not inherently bad, but direction matters.

- It looks like a shortcut to security (feels protective).

- It’s easy to compare (numbers, appearances).

- Social media amplifies it (flashiness spreads easily).

- Only success shows (support and failures are invisible).

- Illusion of “measurable = correct” (a materialist bias).

The point is not to use power to suppress, but to turn it into a power to move forward together. How we use power is what matters.

SNS as a “Self-Consciousness Amplifier”

Social media is convenient, but it can distort our sense of “greatness.” The number of claps is a reference, not a report card. Flashy snippets get amplified, while quiet acts of kindness or collaboration fade away.

My own practice is:

- Pause before posting or commenting.

- Put more effort into creating than just viewing.

- Prefer “a word about what was good” over just applause.

Translate Culture, Don’t Just Follow It

We have much to learn from foreign systems and technologies. At the same time, Japan has practices that nurture aida—osusowake (sharing surplus), maai (attentive spacing), wa (harmony).

My approach is: import → translate → select → design → test → publish. Use “things” to increase “between.” Not blind imitation, but translation and choice. Just as Japan’s past greats did.

Three Promises of the ZIKUU Makerspace

- Be willing to fail (try many challenges).

Your own falls foster the ability to notice and empathize with how others stumble. Challenge → reflection → improvement builds quiet courage and persistence. - Lend a hand when others are struggling.

Pick up small signs—heavy load, urgent task, reluctance to speak up—and offer help in a way that leaves choice, not forced kindness (“Want to do it together for just five minutes?”). Chains of helping increase a sense of safety. - Share what you’ve learned with everyone.

The goal is not your own evaluation, but reducing the next person’s mistakes. Record not only successes, but also stumbles, reasons, and collaborators. Trust grows more than numbers do, and aida develops.

Summed up: challenge nurtures courage, helping nurtures compassion, sharing nurtures trust. Together, these transform individual strength from a force that suppresses into a force that moves forward together.

Human Strength in the Age of AI

AI excels at optimizing “quantities of things,” exerting power tens or hundreds of times greater than humans. But our human advantage lies in relational work: reading context with empathy, creating atmosphere, forming consensus, translating across boundaries, assigning meaning. Algorithms may assist, but it’s humans who create that final sense of resonance.

In Closing

“Power to suppress” is fast, but fragile.

“Power to move forward together (kindness)” takes time, but is resilient.

A truly great person is someone who, when you step into their circle, makes you feel a little more at ease—and who can expand that circle.

ZIKUU Makerspace is such a space: an experiment in using “things” to expand aida, while drawing on Japan’s cultural heritage.

「偉い人」への1件のフィードバック