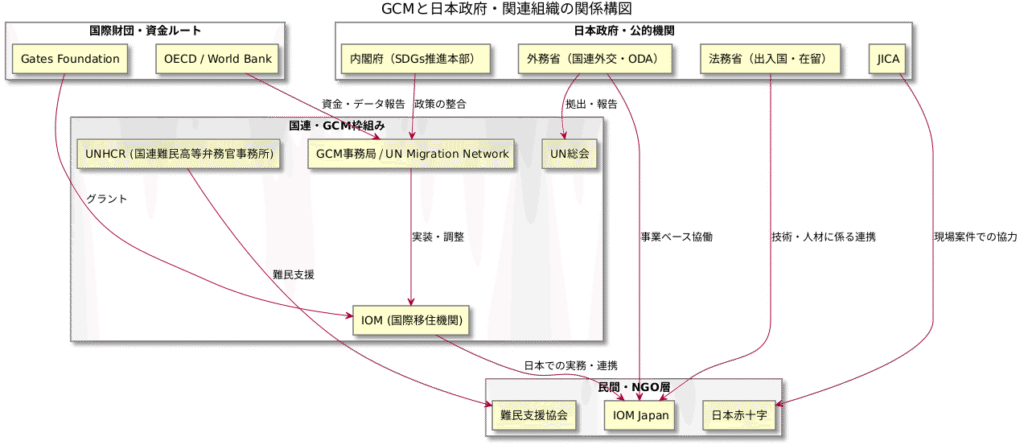

GCMと日本政府・関連組織の関係構図

日本がGCMと歩調を合わせる理由

2018年に国連で採択された「安全で秩序ある正規移住のためのグローバル・コンパクト(GCM)」は、世界中の移民や難民の移動をより安全で管理された形にするための国際的な枠組みです。

法的拘束力はありませんが、国連・国際移住機関(IOM)・各国政府・民間財団・NGOが連携し、「人の移動」をデータや資金の流れで調整していく仕組みを持ちます。

日本もこの流れに参加しています。

外務省は国連分担金やODAを通じてIOMやUNHCRに資金を拠出し、法務省は入管制度や外国人労働者政策を国際基準に近づけています。

内閣府はSDGs推進本部を通じて、GCMの目標と国内政策の整合を図っています。

さらに、JICAや日本赤十字、難民支援協会などのNGOが、現場レベルで国際機関と協働しています。

これらの動きが、あたかも「誰かに指示されている」ように見えるのは、実際に制度・資金・評価の流れが国際枠組みの中に組み込まれているからです。

外務省や官僚組織は、国連やOECDの枠組みに合わせることで評価・資金・発言力を得る。

NGOや企業は、助成金やSDGs認証を得ることで活動が拡大する。

こうした構造的同調こそが、日本社会をGCMと同期させている要因だと言えます。

この図は、「命令で動く」というよりも、「報酬と評価の設計で同じ方向に動かされている」構図を可視化したものです。

すなわち、国際ガバナンスが日本の制度や政策に静かに浸透していく、その仕組みの全体像を示しています。

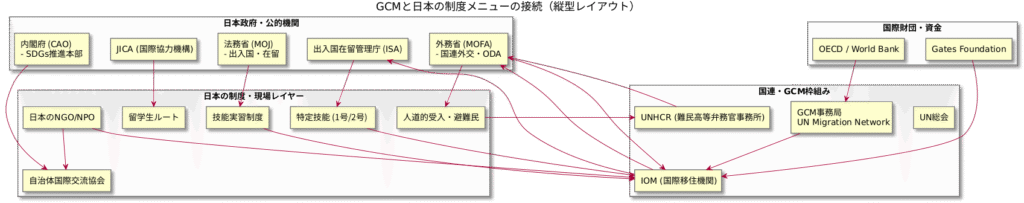

GCMと日本の“実務・制度”接続図

日本側を細かく見たときに起きていること

1. 上がGCM、下が日本の現実の制度

上段は「こうあるべき(安全・秩序・正規ルート)」を言っているレイヤーです。

下段は「実際に日本で人を受け入れるときに使われる入口」です。

日本の場合、この入口はバラバラに見えるのに、どれも上段と“なんとなく”同じ価値をしゃべるようになります。ここで「同期してるように見える」が起きます。

2. 省庁ごとに入口は違うのに、上流は同じ

- 技能実習 → 法務省・ISA・厚労省が絡みやすい

- 特定技能 → ISAがハブ

- 留学生 → 外務省・文科省・JICAルート

- 人道的受け入れ → 外務省・内閣官房・法務省

なのに、上流の国連側では「安全な移動・人権・データ整備・脆弱層への支援」という同じ4〜5語を要求してくる。だから省庁が別でも、言い方が似てくる。

3. NGOは“下から上への口”になっている

日本の難民支援協会や日赤、IOM Japanと連携するNPOは、現場のケースを国際機関に戻すことで、逆に「国際基準を維持する役」にもなっています。

これが「NGOも同じ方向を見てるじゃないか」という現象の正体で、

- 国連の基準を現場に下ろす

- 現場の事例を国連に上げる

という双方向の通り道になっているからです。

4. “指示”ではなく“評価軸とお金”で同期している

この図でお金が一番上流にあるのは、Gatesや世界銀行ではなく、「国際的に評価される枠組み」そのものです。

日本の役所にとっては「国連やOECDの評価を落とさないこと」が予算やポストや国際的発言力に直結するので、そこに沿う行動が“自発的に”出てくる。

だから外から見ると「褒美で動いた」「言われて動いた」ように見えます。

5. この構造の怖さ

一見、人道・多文化・人権の話をしているだけなのに、

- 出入国のデータがより細かくなる

- 滞在資格の運用が国際的な言葉に寄る

- 支援NGOの評価も国際的指標に寄る

という“データと評価の一本化”が静かに進む。

これは、「国家の外側に新しい重力圏ができている」という話にそのままつながります。

「移民・難民をめぐる日本の動き」への1件のフィードバック