先月はうっかり飛ばしてしまったカレーの会。今月はしっかりやりました。

今回は塾生と塾スタッフを合わせて3名と、少人数での会でした。人数が少ないときは、話し込めるという良さがあります。

ZIKUUのDiscordには、毎日、何かしらの投稿をしていますが、案外、みんな読んでいません。話がじっくりできるときには、できるだけ情報を共有するようにしています。

これは私の責任なのですが、ZIKUUが何かも、実はみんなよくわかっていません。活動の範囲が広くて、全貌を把握することが難しいのです。このブログを読んでいるみなさんも、よくわからないかもしれません。

ざっくり、ZIKUUの全貌をここに書いておきます。

ZIKUUは、大きく分けると、次の三つの層でできています。

- 技術を学ぶ層(手と道具)

- 自立に向かう学びの層(ものの見方・考え方)

- 共同体としてのインフラ層(場そのものを支える)

技術を学ぶ層には、体験教室、設備の時間貸し、塾生プラン、教材があり、多様な設備や道具を使って、手技を学びます。ここは比較的理解しやすい層です。

自立に向かう学びの層には、基礎教科書(教養)、ZIKUU Research Library(共同体外の知識と内部知識の融合)などの、自立型共同体に欠かせない情報の蓄積があります。これはすでに塾内の文書管理システムやGitHubなどで共有されています。結構、充実した内容で、学校では教えてくれない情報が満載です。出版部門を立ち上げてもいいかなと思えるくらいのボリュームに育ってきています。

共同体としてのインフラ層は、場そのものを支えて、共同体を長く続く場にするために仕組みです。ここには、ITインフラや開発中のAI塾長、FruitChain、KAGURAなどが含まれ、構成員が入れ替わっても、共同体の知恵と思考が継承される仕組みの集合体です。この層が完成すると、ZIKUUは、技を学び、世界を知り、それを自分たちの血と肉にして次世代に継承できる未来の共同体として成立することになります。

将来的に、構成員が増えるにしたがって、食やエネルギー、モビリティーなどの自立能力を高めていき、ホームページにも書いていますが、みんなにとっての大丈夫な場所になっていきます。

このブログでは、日々の活動を紹介しながら、そこに向かう様子を書き記しています。面白そうだと感じたら、ぜひ、仲間になってください。

楽しみながら続けて行きます。

楽しみながら・・・

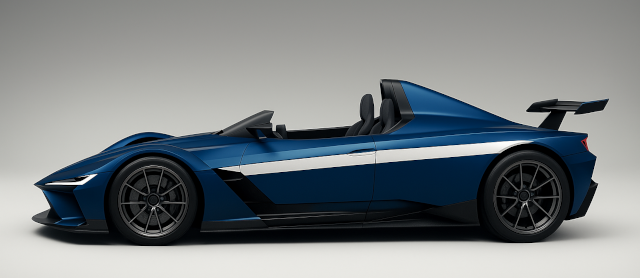

昨日は、ちょっとした遊びで、車のデザインをしてみました。

コンセプトは、軽量で、1000ccのバイクエンジンをミッドシップに搭載し、二人乗りで、山間のくねくね道を気持ちよく走れる、です。AIと一緒に、コンセプトを固め、仕様を決め、想像図を作るというところまで。峠専用のフォーミュラ―カーみたいになりました。

1時間程度の遊びでしたが、楽しかった。

規制が多くて、簡単には実現できませんが、もし、販売しないことを前提に、自分で作った車を公道で走らせても良い、ということなら設備投資をして作ってみたいモノの一つです。

「月例カレーの会〜11月」への1件のフィードバック