GoogleやAppleのクラウドからNextCloudやファイルサーバーへ、クラウドAIからローカルAIへ、塾内Wikiとアプリケーション群、欲しいアプリは自分で作る、論文を整理して内部知識に変換する、買うより作るという暮らし。外部に依存していたものを、どんどん共同体の中に移していく暮らし。

共同体実験装置、文化と文明のバックアップ装置あるいは再起動装置。それがZIKUUという空間です。

ちょっと大袈裟に聞こえるかもしれませんが、本気でそういうことをしています。

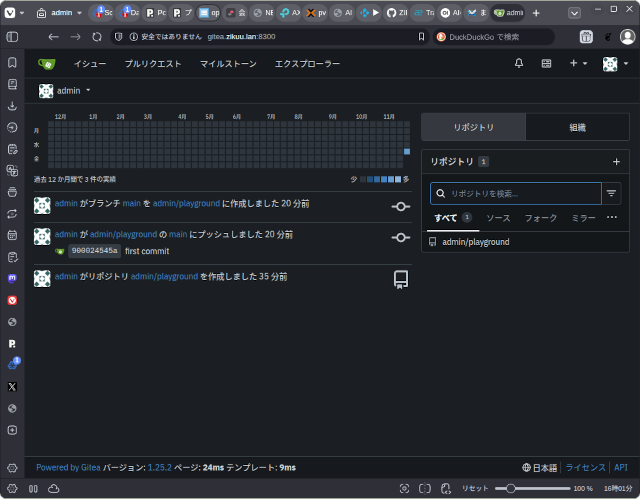

今日は、GitHubをローカルに持ってくるために、Giteaをインストール・設定して運用を始めました。

なかなか設備投資が追いつかなくて、すべてを本番運用して、完全にクラウドを切るというところまでいくには時間がかかりますが、着実に進めている。

こういうことができるのは暇だから。

自由だからと言ったほうがいいかな。

今の私は、眠くなったら寝る働き方です。

外から見たら、私の一日はちょっと変だと思う。

午前中、小説の推敲をしているかと思えば、

急に教科書を書き始めて、

合間にブログの下書きを書いて、

プログラムを書いて、インフラをいじって、

AI研究をしていたかと思えば、旋盤やフライス盤の調整をし、

気がつくと炊事洗濯、工房の掃除。

こういうことを毎日、休まず一人で続けている。

その途中で、ふっと集中が切れたら、私は平気で横になる。

眠くなったら寝る。

起きたらまた、さっきの続きに戻る。

傍から見たら「昼寝ばかりしている人」かもしれない。

でも、実際には毎日、アウトプットが爆発している。

体の都合を最優先にする

自由というのは、制約がなくなることじゃないんです。

外の制約を内の技術に移すことです。

移した分だけ自由になる。

勤め人の時代には、こうはいかなかった。

眠くても、決まった時間までは席にいなければならない。

毎日、同じ時間の電車に乗って会社にいかないといけない。

集中が切れても、そこに座っていること自体が仕事になってしまう。

今の私は、そこから完全に外れている。

しかも、ZIKUUは儲けない事業と決めているから、売上を追いかける必要もない。

だから、体の都合を最優先にできる。

眠いときは寝る。

頭が詰まったら皿を洗う。

お湯を沸かしてコーヒーを淹れる。

時々バイクを撫でに行く。

どれも「机からいったん離れる動き」になっている。

体を動かし、別のことをしながら、頭の中ではさっきの問題が静かに整理されていく。

戻ってくると、さっき行き詰まっていた場所を、するっと通り抜けられたりする。

AIで増えた「やれること」をさばく

AIを使うと、「やればできること」が一気に増える。

昔なら諦めていたような企画も、

今は「とりあえずやってみようか」と手を付けられる。

その結果、私のPCの workspace フォルダーには、

恐ろしい数のプロジェクトが並んでいる。

すでに還暦を迎えてから数年が経ったけれど、

若くて馬力があった頃より、アウトプットは遥かに多い。

AIが広げてくれた「やれることの範囲」を、

人間の体と頭でどうさばくか。

その調整弁として、昼寝と炊事と掃除が入っている感じだ。

働き方というより、生き方のモード

「眠くなったら寝る働き方」というと、

だらしない生活のように聞こえるかもしれない。

実際には逆で、

自分の体調と集中の波に合わせて、

やることを差し替え続ける生き方だ。

労働時間を積算したら、たぶん、たいていの人より多いはず。

寝てるとき以外はずっと働いてるから。

今日は小説が進む日かもしれないし、

教科書の骨組みが固まる日かもしれない。

プログラムのバグが一気に片付く日かもしれないし、

工房の掃除だけで終わる日かもしれない。

どれも同じ一日の一部だ。

昼寝ばかりしているように見えて、

毎日、何かが少しずつ前に進んでいる。

AIの助けを借りながら、

人間側は「何をするか」「いつ休むか」「どこで止めるか」を決める役をやっている。

それくらいで、ちょうどいいのかもしれない。

勘違いして欲しくないのは、私が特別優れた人間だからではないということ。

15年ほど前にこういう生き方を決めたというだけ。

毎日が「決める」の連続です。

正直に言うと──ちょっとくらい、羨ましいだろって思っている。

「Giteaの運用を始める」への1件のフィードバック