以前、Angular・MongoDB・MySQL・PostgreSQLなどを用いて、ピボットテーブルによるデータ分析アプリケーションを作りました。

フロントエンドはAngular、バックエンドはNode.jsで構築し、カスタムコンポーネントも多数実装。毎日少しずつコードを書き、約1か月で完成させたと記憶しています。規模はフロントエンド約8,000行、バックエンド約3,000行でした。

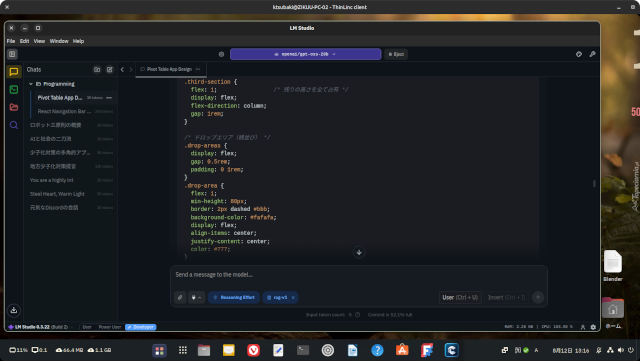

こうした複雑な開発において、GPT-OSSをプログラミング助手として活用できるかを試しています。使用したのはGPT-OSS 20Bモデルです。本当は120Bモデルを使いたいところですが、塾の環境では20Bが限界です。

試しにトップ画面のコンポーネントを生成させたところ、一度で完璧なコードは出ませんが、数回のやり取りで実用的な水準に到達します。熟練のプログラマーと比べれば粗さは残るものの、コード生成のスピードは人間の比ではありません。昨日試したGPT-5の生成コードには見劣りし、またコンテキスト長が短いため長大な開発を一気通貫で進めるのは難しいものの、総じて有用だと感じました。上手に使えば、十分に“助手”として機能してくれそうです。

この体験から、120Bモデルが軽快に動作する開発支援環境を自作してみたくなりました。もちろん、20Bでも実務で役立ちかもしれません。

以前の投稿でも触れましたが、AIの進歩によって影響を受けやすい職務は、学校で学んだ知識を中心に遂行できるホワイトカラー系の業務に多いのかもしれません。場合によっては「月3万円をChatGPTに投じたほうが効率的」と判断される業務も出てくるでしょう。従来のように「真面目に学校へ通い、大学→就職→ホワイトカラー」という一本道のキャリアは描きにくくなる可能性があります。とはいえ、学びを止めれば視野が狭まりかねません。だからこそ、学び続けることが重要です。

頭も身体も心もフル稼働させ、アナログとデジタルの二刀流を掲げるモノづくり塾にとっては、これは想定していたことでもありますし、追い風となる流れかもしれません。

「GPT-OSSを使える開発環境を作ってみたくなった」への1件のフィードバック