無事に安定して電波を受信できるようになったので、このプロジェクトはこれで終了ということにして総括しておきます。

プロジェクトの概要

Quadrifilar Helixアンテナを組み立て、Raspberry Pi NOAA v2いうソフトウェアを利用してSDR(Software Defined Radio)受信機で気象衛星が測定したデータを受信して画像を得ます。このソフトウェアは気象衛星の電波を受信してデコードして画像を生成してくれ、登録されている気象衛星が観測地の上空を通過するタイミングで自動的に電波の受信と画像へのデコードをします。設定によりメールやDiscordにデコードした画像を送信できます。モノづくり塾ではDiscordのWebフックを使用して、画像をコミュニティーで共有しています。

受信画像の例

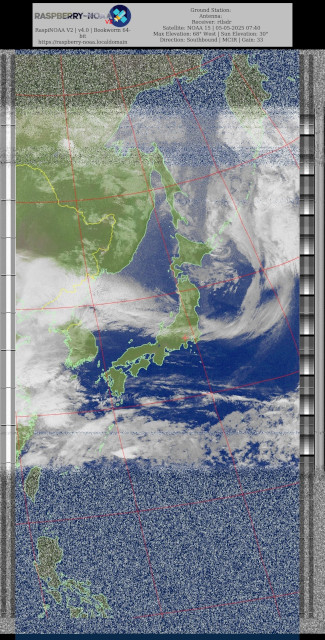

NOAA-15

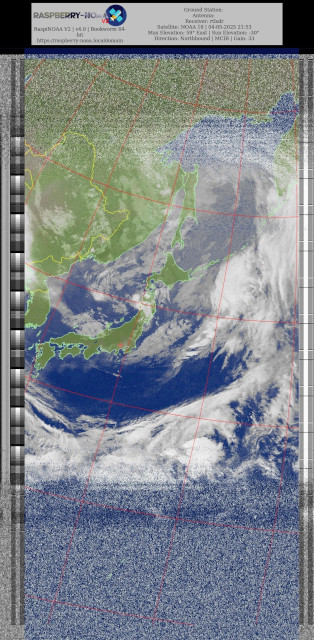

NOAA-18

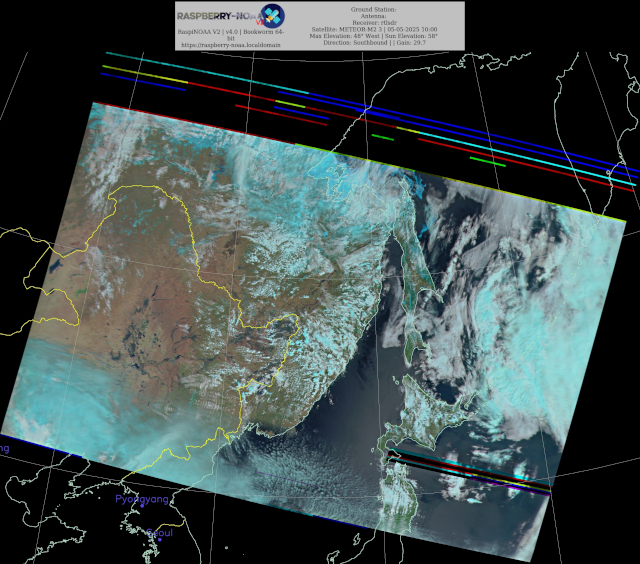

Meteor-M2-3

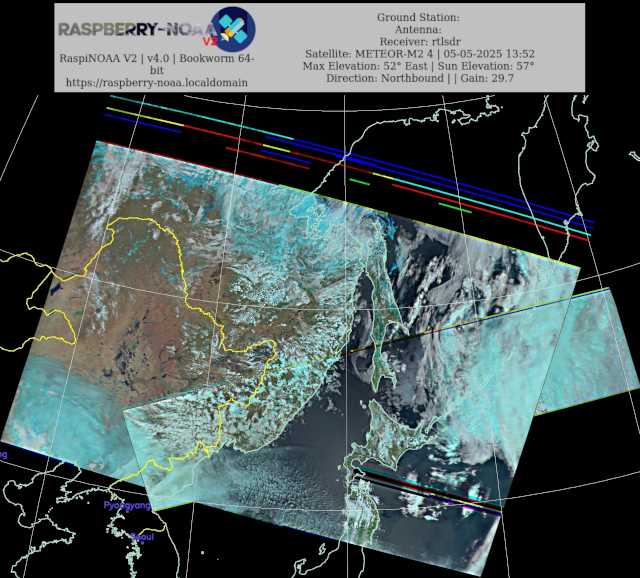

Meteor-M2-4

上記画像は各衛星が測定したデータのほんの一部です。

使用した部品や材料

| 品名 | おおよその購入金額 |

|---|---|

| Raspberry Pi 4 Model B 8GB | 10,000円 |

| GeeekPi Raspberry Pi 4ケースRaspberry Pi 4 5V 3.6A USB-C電源 PSE取得 アダプター+ 40x40x10mm PWM冷却ファン+ 4個のヒートシンク | 1,800円 |

| KIOXIA(キオクシア) microSD 64GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) 64G | 800円 |

| RTL-SDR Blog V3 R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO HF バイアスティー SMAソフトウェア定義無線 ダイポールアンテナキット付き | 7,200円 |

| USB延長ケーブル アクティブ リピーターケーブル 信号強化 タイムラグなし 取り回し良い タイプAオス-タイプAメス | 1,900円 |

| 裸ナマシ銅管 8X0.8X5m | 4,000円 |

| 8 mm(内径) 90度銅管継手 10個 水道管システム用 銅エルボアダプター | 1,400円 |

| RF同軸コネクタ BNCメス-SMAオス 防水ゴムリング付き バルクヘッド RG174 アダプタ延長ケーブル 30cm | 1,000円 |

| RG58 BNC ジャンパーケーブル、BNC オス – BNC メスアンテナ延長ケーブル、低損失 50 オーム BNC CB ラジオ同軸ケーブル 32.8 フィート (10 メートル) | 2,000円 |

| 50ΩBNCコネクタ⇔みの虫クリップ赤・黒(小)2M 1.5D-2 | 1,500円 |

| UVパイプ 38m (アンテナのマスト用) | 1,000円 |

| 必要に応じて小ネジなど |

これ以外に3Dプリンターのフィラメント、フラックスやハンダなどが必要です。

RTL-SDR Blog V3の付属アンテナはこのプロジェクトでは使いません。

USB延長ケーブルはRTL-SDRが熱くなるため、Raspberry Piと離しておきたくて購入しましたが必須ではありません。

UVパイプと小ネジ類以外はAmazonで購入しました。

システムの構築方法

このページ(Build your own weather satellite receiving station)の内容に従って作業しました。一部、そのままでは動かないという部分がありましたが、適宜、自分の環境に合わせて作業する必要があります。私の場合は、Raspberry Pi上でプロジェクトをGitHubからクローンすることができなくて、他のPCにクローンしてからscpコマンドを使ってRaspberry Piにコピーしました。Quadrifilar Helixアンテナを上記ページで説明されている通りに丁寧に作るのが重要なポイントです。

今後のこと

現時点では具体的な計画はありませんが、今後は

- 受信した電波(をデコードした気象画像)の利活用に関心を移していく

- Raspberry Pi NOAAに気象衛星を追加することを検討する

- ソフトウェアのソースコードを読んで処理内容を理解する

- SDRの利用の拡大

などを行っていくかもしれません。

おわりに

このプロジェクトを始めた時点では、SDRや気象衛星についての知識はほとんどなく、走りながら調べました。本を呼んだりWebサイトを徘徊したり野辺山の電波望遠鏡を見学に行ったりと、考えられる限りの情報収集を心がけました。最初はどんな材料や部品を買っていいかもわからないのです。材料や部品の名称を知らないのでネットで探すのも一苦労します。

3Dプリンターの利用やアンテナの組み立て程度と、モノづくりの要素が比較的少ないプロジェクトでしたが、これらについてもなんの知識も経験もない状態では難しく感じるかもしれません。

SDRを使ってPCの上でラジオ放送が聴けたとき、ソフトウェアのインストールが上手くできたとき、アンテナが組み上がったとき、衛星の電波を受信して画像が表示されたときなど、初めての体験には感動があります。

できるかどうかを考えて悩むより、とりあえず始める。誰かがやっていることは自分にもできるかもしれないと考えて最初の一歩を踏み出す。成功は失敗の山の上に築かれるものですし、失敗が多い方が、他の誰かがやったことのない領域に自分を導いてくれるかもしれません。ここには失敗を咎める人はいません。

小さなプロジェクトですが、学ぶことは多いと実感しました。

みなさん、失敗を楽しみましょう!

» ADS-B(Automatic Dependent Serveillance-Broadcast = 放送型自動従属監視)という遊び

「Raspberry Pi NOAA v2による気象衛星電波の受信まとめ」への5件のフィードバック