モノづくり塾のAIまわりの取り組みは、ざっくり6本立てです。

- AIアシスタントでソフトを作る

- 言語モデルのファインチューニング

- 極小LLMをスクラッチで作る

- AIを組み込んだアプリ開発

- AIの社会実装を探る

- 塾の運営にAIを活かす

進み具合はこんな感じ。

- 1 は今いちばん動いてます。

- 2・3 は少しずつ前進中。

- 4 は Discord のAIボットを作って運用中。おもしろいアイデアが出たらその都度増やします。

- 5 は、1〜4で得た学びを社会にどう活かすかを常に考える、というスタンス。

- 6 は、研究用・共有用の環境を整えて、みんなで使える仕組みをつくる予定。

いまは大きめのソフト開発を3本並走させる実験中。合間に、息抜きのような感じで④の流れで小さめのアプリも作っています。

それが、チャットに“ツッコミ”を入れてくるAIボット。人とAIが自然におしゃべりできるやつです。登校がしんどい子が増えていると聞き、オンラインにも学びの入口を作れないか、という発想から始めました。

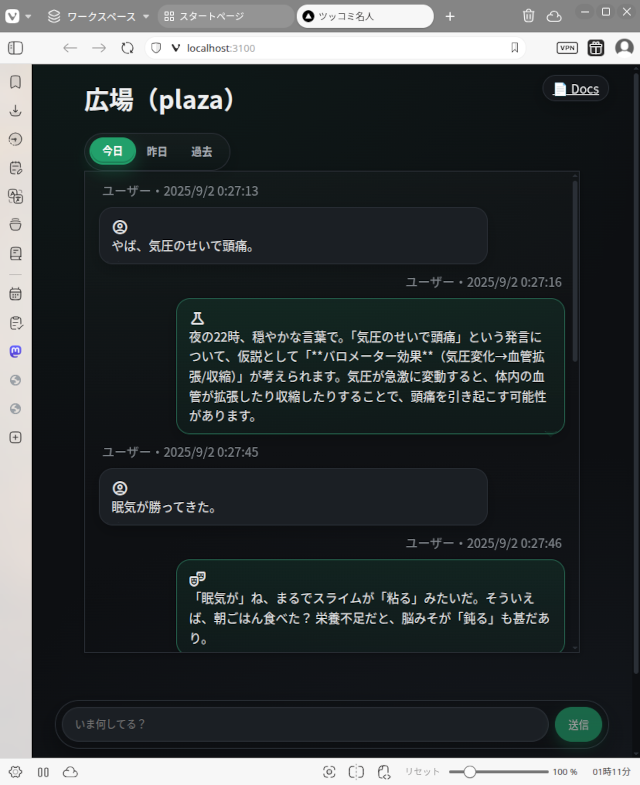

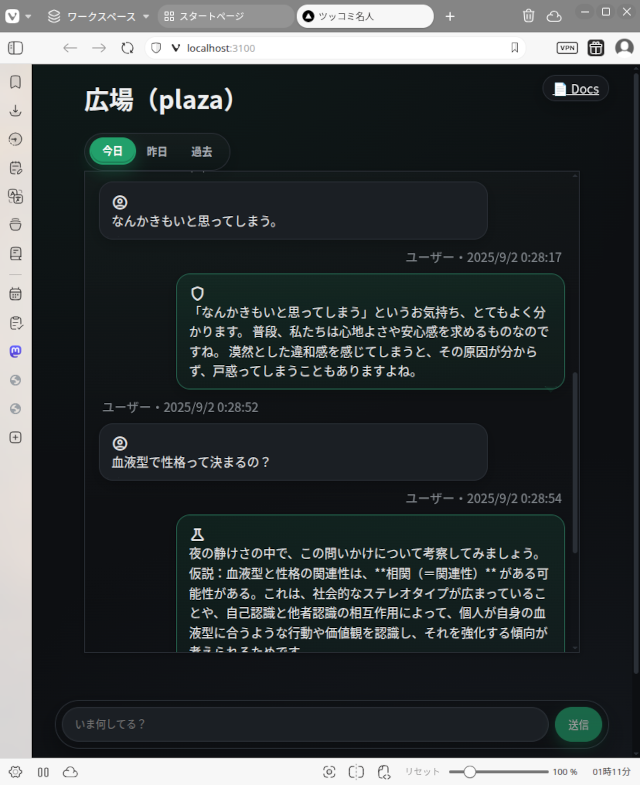

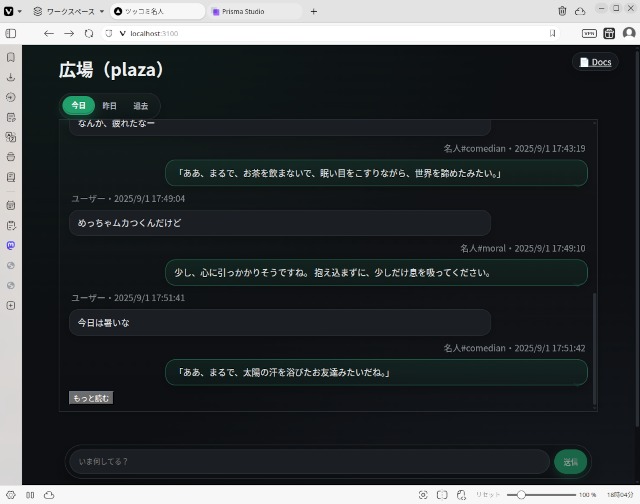

ボットのキャラは、芸人風/国語教師風/科学者風/哲学者風など。ユーザーの投稿にランダムでツッコミを入れ、ボット同士がツッコミ合うこともあります。たとえば「疲れた!」と書くと、芸人ボットが軽くイジって、そこに哲学者ボットが深める——みたいな流れで会話が転がります。

これは科学者のツッコミ、芸人のツッコミ。

これは道徳教師と科学者のツッコミ。

ツッコミを見て、「これは何だろう?」とか「そういうことか!」といった疑問や気付きがあれば学びに繋がるという考えです。

ユーザーのメッセージの中からトリガーになる単語を見つけると、ボットはローカルLLMを使ってツッコミ文を生成します。ツッコミの頻度や文の長さなどは、パラメーターで調整できるようにしてあります。

ちなみに上の例は、OllamaのGemma3:4bを使っていますが、これはChatML方式のメッセージに対応しているLLMランナーなら何でも良いです。モデルも好みのものを使えます。速いツッコミが欲しい場合は小さなモデルを選ぶとか、ツッコミ文の品質を上げたければgpt-ossのような大きなモデルを選べばいい。

ねらいはシンプル。「雑談から学びへつなぐ」。

人にはそれぞれペースや得意不得意があって、学校が合わない子がいても当然。周りに合わせられない=悪いことじゃない。友だち100人できなくてもOKです。

モノづくり塾としては、手を動かして学ぶ時間が人格づくりに効くと考えています。ただ、塾に来られなくても学べる道も用意したい。このアプリがその一歩になればうれしい、という気持ちで進めています。

今日のところはLLMボットが会話に介入する基本部分ができました。開発が一段落したら、塾生に使ってもらって意見を聞き、それを反映した版ができれば公開できるでしょう。

一緒に開発したり、面白いアイデアを試したい方は、是非、塾に入門してください。知っていることはすべてを教えます。そうじゃないことは一緒に考えましょう。

「楽しめるAIアプリを作る〜AIアシスタントを使ったプログラミング」への1件のフィードバック

コメントは受け付けていません。