記事「gpt-ossを使う教材を作る」で紹介した、フロントエンドのReactで開発したWebアプリ、バックエンドのNodeJSで開発したサーバー、その後ろにはChromaとOllama+gpt-oss (20b)が走るという3層構造のアプリケーションが動作する様子を録画したものです。

Web検索、RAG、画像解析をツールコールで呼ぶ文章生成AIアプリになっています。プログラミング学習用として作ったのでUIは最小限ですが、完全なチャットアプリを開発する土台にはなると思います。

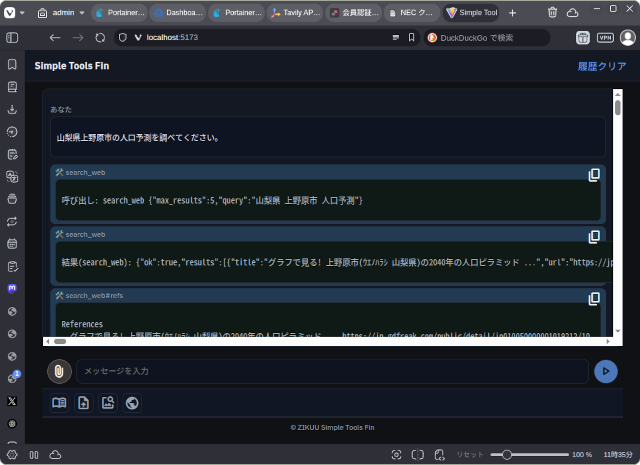

上の動画はWeb検索が動いている様子を録画したものです。gpt-oss 20bでも、なかなか立派な文章を生成してくれます。動作環境はCore i5 13500 + RTX A4000 (16GB VRAM) + 64 RAMという構成のPCです。

ツールコールに対応したLLMは大変魅力的です。業務アプリを開発するなら必須ではないかとさえ思います。AIを業務システムに組み込もうという人なら、LLMがSQLを投げて勘定系データベースからデータを検索してレポートを作る、基幹系の業務を自動化するといった使い方をしたいと思うはず。

AI補助で開発していますが、ある程度理屈がわかったら、自分でコードを書いて、自分でバージョン管理をしながら、わからないところだけを助けてもらうという方法が速くて安全かもしれません。AIアシスタントの長期記憶が曖昧になってしまうようで、結構、変えなくても良いコードを書き換えてしまったり、同じ所をグルグル回って前に進まなかったり、プログラムを壊してしまうこともあります。

小さなプログラムならまだしも、ソースのファイル数が30本、40本という規模になってくると、プログラミング初心者では戸惑うことが多いと思います。現時点では、AI補助に頼らずプログラミングをしっかり学ぶ必要があります。

いずれこういうアプリケーションも含めて、AIアシスタントをローカルで稼働させたいと考えています。GPUサーバーを組めたらすぐにやります。性能の良いgpt-oss の場合でも、最大コンテクスト長は128Kトークンということですから、大きなプログラム全体を認識できません。120b版の方を使ったとしても、この制限は変わりません。

AIが社会を変えると言われていますが、AIを使いこなせる人が社会を変えるのであって、使いこなせる人になることを諦めたら社会の変化に飲み込まれるだけです。私は使いこなせる人を増やすために、このアプリのようなサンプル教材や本質的な部分を学べる教材を作り続けようと思います。

「gpt-oss教材の動作」への1件のフィードバック