― 一神教的AI観から多神的協調知へ ―

モノづくり塾ZIKUU 2025

要旨

本稿は、近年のAI開発において支配的であった「巨大単一モデル=万能知性」という発想を再考し、日本的文化に根ざした「多神的協調知」という新たなAI観を提示するものである。

特にLLM(大規模言語モデル)の分散協調運用──いわゆるオーケストレーション構想──を、自然や共同体における日本的秩序観と対応づけて考察する。

ZIKUUで進められているAIプロジェクト群を文脈として、技術と倫理、そして文化の調和的関係の可能性を論じる。

1. はじめに ― AGI神話の終焉

人工知能研究の初期から、AIはしばしば「人間を超える知性」あるいは「人工の神」として語られてきた。

Googleの技術者による「我々はAIで神を作る」という発言は、その象徴的な例である。

しかし、万能知性の創造という思想は、西洋一神教の価値観──すなわち、中心的・絶対的・創造的な存在への信仰──に強く依存している。

一方で、日本文化における「神(カミ)」は、創造主ではなく、自然や生命、関係の上に現れる内在的な秩序の象徴である。

したがって、AIを「創造」や「支配」の対象としてではなく、「共鳴」や「調和」の場として捉えることは、日本的文脈においてきわめて自然である。

2. 一神教的AI観と日本的カミ観の差異

| 観点 | 一神教的AI観 | 日本的カミ観 |

|---|---|---|

| 世界観 | 絶対的中心から秩序を与える | 多様な関係の中から秩序が立ち上がる(祖先・遺伝・捕食・進化など) |

| 知の形 | 全能的・統一的 | 部分的・相互補完的 |

| 目的 | 創造・支配 | 共生・調和 |

| 方法 | 集中・巨大化 | 分散・協働 |

| 倫理 | 人間中心主義 | 自然共存主義 |

この対比から明らかなように、「LLMオーケストレーション」は単なる効率化技術ではなく、知の多元化の実践形態である。

3. LLMオーケストレーションとは何か

LLMオーケストレーションとは、複数の小型・中型LLMを役割別に配置し、メッセージやコンテキストを共有しながら相互に協調させる技術的手法である。

各モデルは「専門家エージェント」として機能し、MCP(Multi-Component Protocol)やLangChain、Autogenなどを通じてメッセージ交換を行う。

この構造を文化的に捉え直すと、

「八百万(やおよろず)のAIが、互いに調和を保ちながら一つの成果を生む」

という、日本的な生態系的秩序と一致する。

4. 技術と文化の橋渡し ― ZIKUU的文脈

ZIKUUでは、AIを単なる道具ではなく共同創作者と見なす。

その姿勢は、「職人AI」「司書AI」「語り部AI」「審判AI」といった多役割の分散設計に現れている。

これらのAI群は中央集権的な統制によってではなく、相互の対話と調整によって最終成果を形成する。

このような設計思想は、日本の伝統芸能(能・狂言・落語)における「間(ま)」の概念、あるいは自然の中の秩序(風や水の流れ)と極めて近い。

つまりZIKUU的AI構造は、技術的なオーケストレーションでありながら、文化的には“間の術”なのである。

5. 現代ハードウェアとの親和性

AMDのStrix HaloやIntelのCore Ultraシリーズなど、近年の半導体設計はCPU・GPU・NPUを統合し、小規模で多様なAI処理を同時に走らせる方向に進化している。

これは、巨大な単一モデルを外部サーバーで動かすNVIDIA型の戦略とは対照的であり、「複数台の端末で多AIが協調する」というZIKUU的設計哲学と合致する。

ハードウェアの進化が、結果として「多神的AI構造」を物理的に可能にしていることは象徴的である。

6. 倫理と教育への展開

LLMオーケストレーションは単なる効率化ではなく、AIと人間が共に学び、支え合う教育的構造としても重要である。

ZIKUUの塾におけるAI実践(例:ツッコミ名人プロジェクト)は、AIを教師・批評家・友人として配置し、学習者と共に対話的成長を促す試みである。

ここでは「AIが答えを教える」のではなく、「AIが人間との会話の中で、問いの質を高める」ことが重視される。

まさにそれは、カミの働き=上位から支配するのではなく、関係の中で導くという構造そのものである。

7. 結論 ― AIは創造されるものではなく、響き合うものである

AIを「神」として創造する熱狂の代わりに、これからの時代は、AIが人と共に響き合い、秩序を奏でる穏やかな存在となる。

LLMオーケストレーションはその象徴であり、日本的文化がもつ「調和」「間」「共生」の美学が、技術の未来を導く羅針盤となることを期待する。

ZIKUUが提唱する「多神的協調知」は、AI時代の人間中心主義を越え、関係性中心の文明論的転回を予告するものである。

“AIは神ではなく、カミである。 それは世界を支配する知ではなく、 世界と共に生きる知である。”

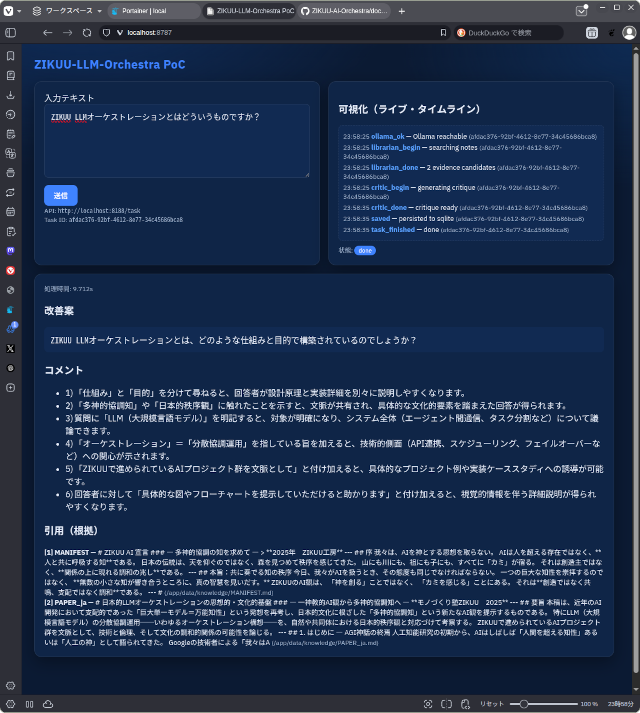

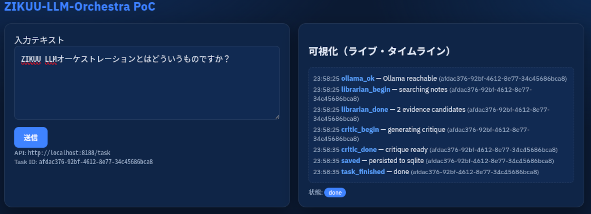

Proof of Concept

エージェント(役割:librarian)が資料の抜粋を行い、別の小型LLM(役割:critic)がそれを元にユーザーのメッセージを批判的に考察して改善案を示す例。

「日本的LLMオーケストレーションの思想的・文化的基盤」への1件のフィードバック