秋も深まり

知も深まる

ZIKUUは週末科学者という考え方を推奨していて、学術論文を読む習慣を付けるのは良いことだと思う。「週末科学者のすすめ」

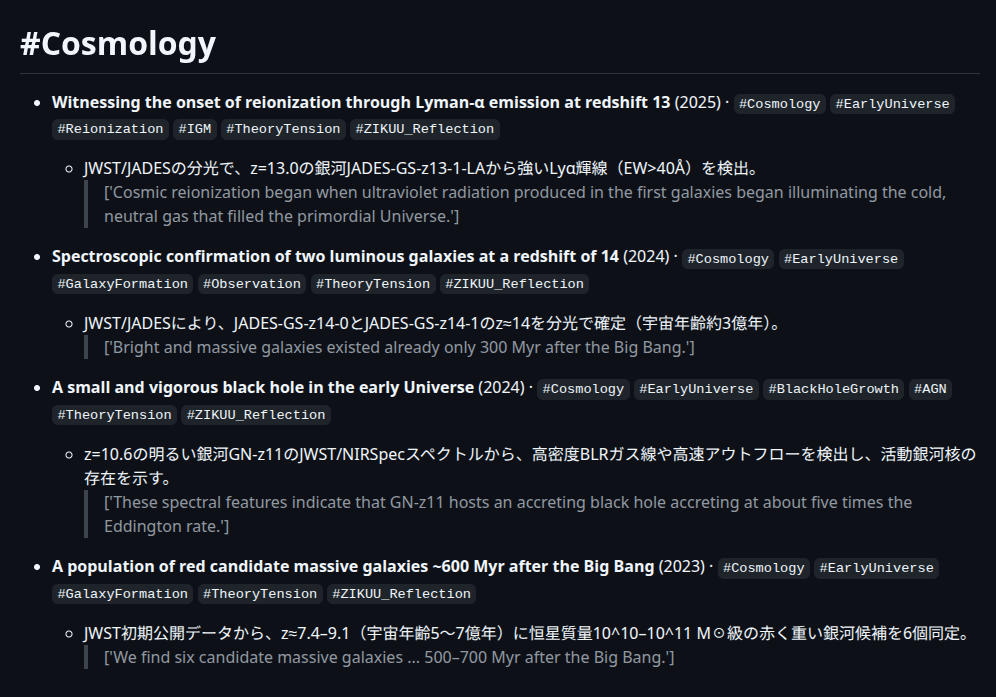

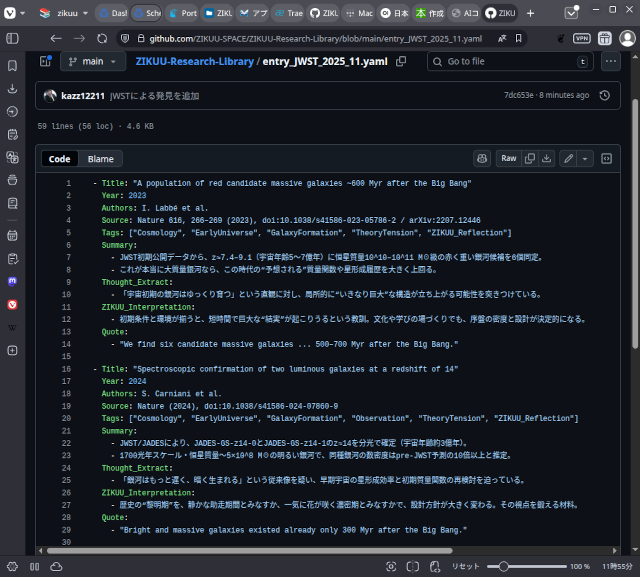

上のスクリーンショットはその一部です。

最近、こつこつと最新の研究や関心のあるテーマに関する論文を集めています。

やり方は簡単で、関心のあるテーマを自分で選び、ChatGPTに関連する論文を探してもらい、指定したフォーマットに変換させる。ZIKUU Research Libraryの場合は、YAML形式のテンプレートを作り、それをChatGPTに渡して変換させている。変換された論文エントリーをリポジトリに保存して、Pythonのスクリプトで索引やタグ分類をしてGitHubにコミット&プッシュ。それを塾のスタッフや塾生と共有、という流れです。

変換後は、このような形式で一覧できます。

以前ならGoogleなどで検索、要旨をコピペしてから体裁を整え・・・・・みたいにやっていた作業がChatGPTでの自動処理に置き換わっているだけ。この部分だけを抜き出してみれば、以前の方法の100倍くらいは速い。これくらいの速さなら、論文集を作ってもいいかなと思えてきます。広範な調査が個人でも容易にできるということです。

まだ初期段階なので、ここまでの処理しかしていませんが、いずれ、個々の論文について研究ノートを作り、塾内文書管理Wikiに論文集として保存するというところまでやりたいと思っています。

今日は、ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡の発見の中で、これまでの理論を覆す可能性のあるものを選んで、研究ノートを作ってみました。

ポイントは最後の「ZIKUU的解釈」の部分。

ChatGPTにまとめさたものに、自分の解釈を入れて、自分の言葉で表現する。

解釈は人それぞれだろうけれど、一旦、知識を自分の言葉で表現してみると、自分の中に沁み込んでいきますし、考えるところをAIに渡さないで、人間の方に残します。

① Labbé et al. 2023

“A population of red candidate massive galaxies ~600 Myr after the Big Bang”

1. 技術的背景

従来のΛCDMモデルでは、宇宙誕生から5〜7億年後(赤方偏移z≈8)は、まだ銀河形成初期段階と考えられてきた。

観測限界の問題もあり、これまでHubbleでは「青く若い星をもつ小銀河」ばかりが見つかっていた。

2. 観測内容

JWSTのNIRCamによる初期データ(CEERSフィールド)から、非常に赤い色をもつ6つの銀河候補を抽出。

分光的赤方偏移はz=7.4〜9.1。

光度と色から推定した恒星質量は10¹⁰〜10¹¹太陽質量に達し、

年齢は約5億〜7億年と推定された。

3. 定説との矛盾点

- ΛCDM下では、そんな短時間でそこまで重い銀河ができるには、

星形成効率が10倍以上高くないと説明できない。 - “ダストを多く含んだ高z銀河”という代替解釈もあるが、それでも赤外線の光度が説明しづらい。

→ 結果として、“early massive galaxies problem(初期巨大銀河問題)”と呼ばれる新しい課題を提示。

4. 現時点での議論状況

- 後続の分光観測で一部は質量を過大評価していた可能性が指摘された。

- しかし、「早すぎる巨大銀河」現象自体は本物であるという認識は残っている。

- 数値シミュレーション(IllustrisTNG、FLARES、MillenniumTNGなど)は、星形成の bursty 性を高めることで部分的に再現しつつある。

5. ZIKUU的解釈

「芽生えたばかりの宇宙に、いきなり熟した果実のような銀河が現れた」

これは、発展は常に漸進的とは限らないという教訓になるかもしれない。

人間社会でも、密度と構造が整った場では、短期間に異常な成長が起こる。

ZIKUUのような“濃密な環境”をつくる意義を裏づける比喩的観測といえるかも。

② Carniani et al. 2024

“Spectroscopic confirmation of two luminous galaxies at a redshift of 14”

1. 技術的背景

z≈14(宇宙年齢3億年)というのは、従来の観測で到達できなかった限界領域。

これまで最遠の銀河はz≈11(GN-z11)だった。

JWSTの高感度NIRSpecが初めてこの壁を突破。

2. 観測内容

JADESプログラムで得られたデータから、

JADES-GS-z14-0とJADES-GS-z14-1の分光的赤方偏移をz≈14で確定。

明るさはM_UV≈−21等級、恒星質量は約5×10⁸ M☉。

つまり、ビッグバン後3億年で、すでに中型銀河が形成されている。

3. 定説との矛盾点

- 銀河数密度は従来予測より1桁多い。

- 星形成速度(SFR)は、宇宙の“化学的準備”が整う前に高い値を示す。

- 「金属なしで星がこれほど明るくなれるのか?」という物理的問題が生じる。

4. 現時点での議論状況

- これらの銀河の一部は、**初代星集団(Population III)**を多く含む可能性。

- 銀河形成モデルを再調整(フィードバックを弱める、冷却効率を上げるなど)。

- JWST深宇宙観測キャンペーンでz≈15候補も検出され始めており、

“初期宇宙が想定よりも明るい”ことが定説になりつつある。

5. ZIKUU的解釈

黎明期に、静かで地味な「夜明け」を期待していたら、

実際には最初から花火が上がっていた。

これは、「始まり」を過小評価する人間の習性を映す。

文化の起源も同様で、初期条件の密度と熱量がその後の展開を決める。

始めることの大切さの比喩的観測かも。

③ Witstok et al. 2025

“Witnessing the onset of reionization through Lyman-α emission at redshift 13”

1. 技術的背景

ビッグバン後40万年で宇宙は中性ガスに満たされ、

“暗黒時代”に突入する。

星や銀河の光でガスが再び電離される時期を再電離期と呼ぶ。

これまではz≈7〜8(宇宙年齢6〜8億年)ごろが本格的な再電離と考えられていた。

2. 観測内容

JWST JADESデータでz=13.0の銀河から強いLyman-α輝線を検出。

理論上、この時代の宇宙はまだ霧のように不透明で、Lyαは吸収されるはず。

しかし実際には通ってきた。

→ 周囲に**電離バブル(半径約65万光年)**が存在すると推定。

3. 定説との矛盾点

- 再電離開始が予想より数億年早い。

- 大規模一様モデルでは説明できず、**局所的に再電離が始まる「モザイク宇宙」**が示唆される。

4. 現時点での議論状況

- 再電離を進める主役が、星かBHか、依然議論中。

- この結果により、**再電離の地図(EoR topology)**を再描画する必要があるとされる。

- JWST+ALMA+SKAで今後、空間的分布の検証が進む。

5. ZIKUU的解釈

霧の中で一つの“明かり”が周囲を変えていく。

これは、知の世界でも同じ。

誰かが火を灯せば、その光が周囲を広がる。

④ Maiolino et al. 2024

“A small and vigorous black hole in the early Universe”

1. 技術的背

ブラックホールの成長には時間がかかる。

“種BH(seed black hole)”が星崩壊から生まれたとしても、

通常のEddington速度では、数億年で10⁶〜10⁷ M☉にしか育たない。

したがって、z>7で巨大BHを見つけるのは理論的に難しい。

2. 観測内容

JWST/NIRSpecで、z=10.6(宇宙年齢4.8億年)の銀河GN-z11を分光観測。

- 高密度ガス線(N IV、He IIなど)や広幅成分を検出。

- BH質量≈1.6×10⁶ M☉、Eddington比≈5。

→ **超Eddington成長中の活動銀河核(AGN)**と確定。

3. 定説との矛盾点

- BHの形成・成長に必要な時間が足りない。

- “軽い種”では説明できず、“重い種(~10⁴–10⁵ M☉)”の存在が必要かもしれない。

- 「初期宇宙での超Eddington accretionはまれ」という前提が崩れる。

4. 現時点での議論状況

- BH seed formationの理論(direct collapse, runaway mergersなど)が再評価中。

- JWSTでz>9のAGN候補が次々報告されており、

「BHは星より先に成長するのか?」という根本的問いが浮上。

5. ZIKUU的解釈

“まだ準備が整っていない段階で、猛烈に成長する個体”

これは、技術や思想の世界にも似た現象がある。

体制や環境が整っていなくても、食欲(drive)そのものが成長を引き起こす。

宇宙のBHは、若者たちのように、枠を超えて吸収していく存在の象徴か。

AI時代は、知識量よりも、知識の深さが大事だと思っています。

そのためには、知識を一旦自分の中に沈める過程が欠かせません。

一年後に完成予定のAI塾長とKAGURAは、LLMのファインチューニングとRAGを組み合わせた自動実行のワークフローを常時回して、成長する知の空間を作ろうという目論みです。

そうすれば時を越えて知がつながる時空(ZIKUU)が作れる、という考えです。

こういう論文に対するZIKUU的解釈は、研究に対する議論になります。

それが、考える過程の記録になります。

AI塾長やKAGURAは、その議論の過程を含めて学習するAIシステムです。

それは、答えを簡単に引き出してくれる機械ではなくて、一緒に考える仲間のようなものになるはずです。

「ZIKUU Research Libraryというもの」への2件のフィードバック