モノづくり塾のAIまわりの取り組みは、ざっくり6本立てです。

- AIアシスタントでソフトを作る

- 言語モデルのファインチューニング

- 極小LLMをスクラッチで作る

- AIを組み込んだアプリ開発

- AIの社会実装を探る

- 塾の運営にAIを活かす

この記事は4に関するものです。

OpenAIが公開したオープンウェイトの言語モデル gpt-oss にはVision機能とTool機能があります。これらの機能を使えば、よくあるAIチャットアプリを作れそうですし、良い教材にもなりそうです。

教材の構成は、

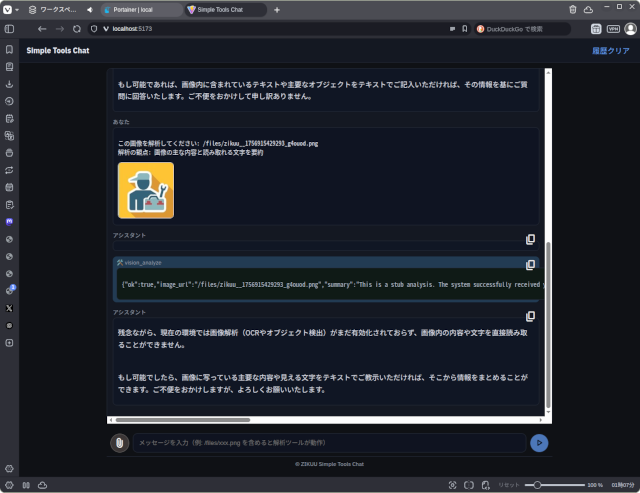

- ツール呼び出し機能の実装

- ストリーミング出力への対応とMarkdownプレビューの実装

- Vision機能の実装

- RAG機能の実装

と、段階的に拡張していき、最後にngnixを使った本番環境へのデプロイを意識したものまで。

今日の時点で、3のVision機能対応まで進みました。

学習しやすいように、すべてのステップがdocker composeで起動して試せるようにしています。

このチュートリアルをベースにして、特定用途のアプリケーションに発展させるもよし、チュートリアルのコードを読んで勉強するだけでもよし。

モデルランナーは Ollamaで作っていますが、LM Studioのサーバーモードでも動くでしょうし、vLLMを選べば運用モードで使用できるでしょう。

LM StudioならRTX 3060 12Gでもgpt-ossが利用できるので、塾が推奨するモニター・キーボード・マウス別で10万円くらいで組める学習者向けPCでも、gpt-ossを使ったAIプログラミングの勉強ができます。

関連記事

「gpt-ossを使う教材を作る」への2件のフィードバック