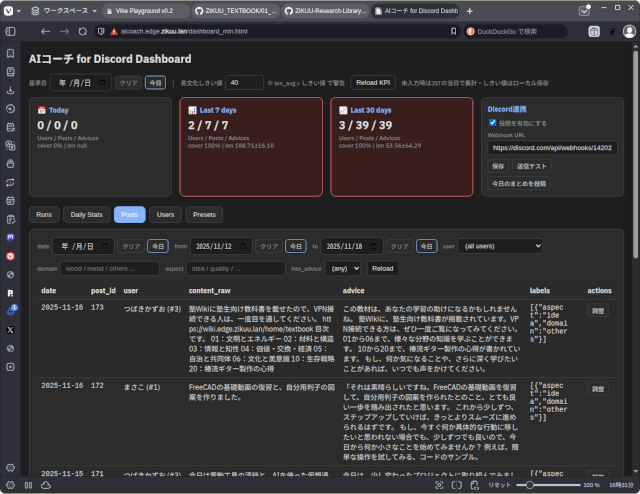

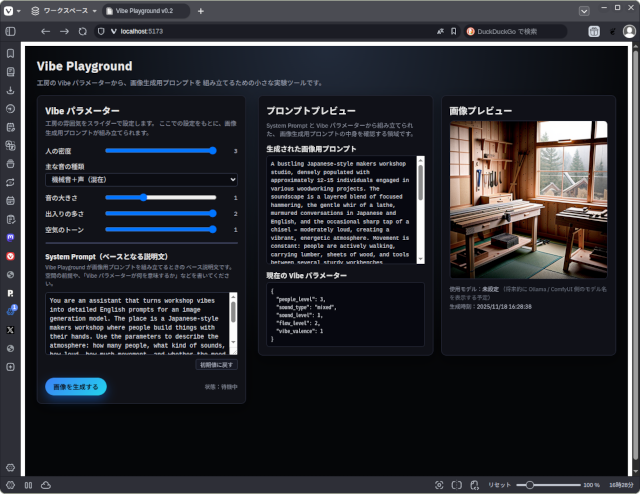

上の画像は新開発のVibe Playgroudというアプリのプロトタイプを動かしている様子です。

ZIKUUではAI塾長というものを開発します。(論文ページに解説あり)

AI塾長は、ざっくり言うと、私のパーソナリティ(口調、思考の癖など)でLLMをファインチューニングし、様々な場のデータを収集して使うRAGシステムです。運用が始まると、日々の活動から自動的にデータを収集して知識を蓄積するようになります。

場のデータと言っても種類がたくさんあります。

ZIKUUの場合は、日々の活動を記録するブログやDiscordの投稿、開発を予定している運用アプリ(機械や道具の扱いやメンテナンス情報を管理)、エッセイ、論文、塾内の運用マニュアルなどが、テキストと画像で相当量蓄積されていますが、それだけだと場の一部を表すだけに過ぎません。

今回は、場を構成する重要な要素=雰囲気をモデル化できないか、という観点での取り組みをしました。

雰囲気(Vibe)はエネルギー分布に似ているという観点で、簡単なVibeモデルを定めました。

いずれ、このモデルを使って、工房内に設置したカメラやセンサーからデータを収集して、温度や湿度、空気感、明るさ、賑やかさなどを数値化する実験をすることになります。言語化されていない情報を扱えるAIシステムを作ろうという訳です。

Vibe PlaygroundはVibeモデルを検証するためのアプリケーションで、Vibeモデルから画像を生成してみて、雰囲気が伝わるかどうかを検証することを目的としています。

Vibeモデルと、モデルの読み方を指示するシステムプロンプトから、LLMで画像生成用プロンプトを生成し、そのプロンプトを使って画像生成する。

このプロトタイプでは、プロンプト生成にはOllamaのGemma3:4bを、画像生成にはComfyUIをバックエンドで走らせていますが、この部分は差し替えが容易です。

もしかすると、Vibeモデルから直接画像を生成する画像生成AIを開発する必要があるかもしれませんが、画像生成が本来の目的ではありません。

あくまでも雰囲気をモデル化するのが目的です。

AI塾長は立体的な知的空間を扱うAIシステムになります。単純に参考資料を探して答えを出すようなものではなく、思考の流れ、雰囲気、空気感を醸し出すものを目指しています。人間社会にAIを組み込み文化に昇華するためには、言語化されていない情報も扱えないといけないと思っています。

なぜ、こんなことをしているのかというと、

- 知識や技術を継承するため

- 共同体の維持や発展を支えるため

です。

すべてオンプレミスでやります。

センサーネットワークを組むなど、大掛かりな実験になるでしょう。

でも、必要だからやります。

以下、知識の元になるデータソースです。すでに、大部分がデータベース化などの構造化がされるように準備されています。

日々の活動記録はブログとDiscordから

私が書いたエッセイ

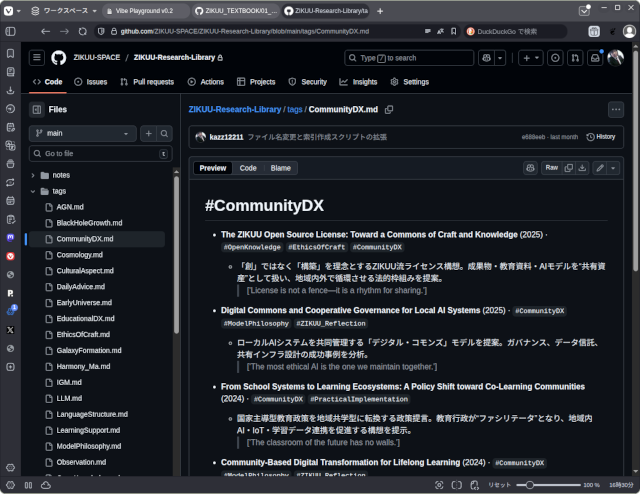

ZIKUUで書いた論文

外部の研究を調査(論文検索、要約、構造化)

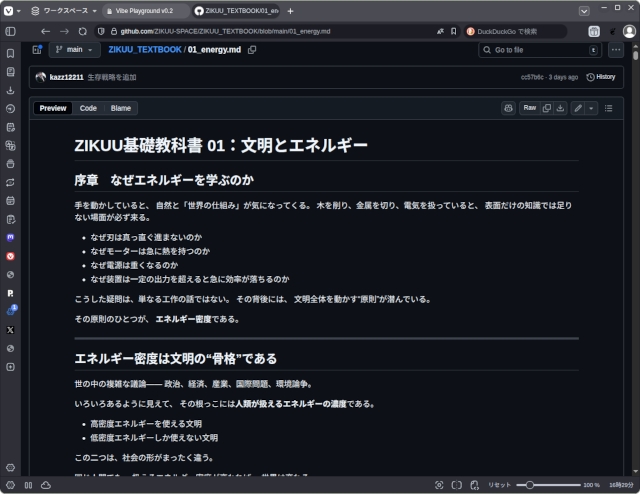

ZIKUUの独自教科書

ZIKUUの独自教材

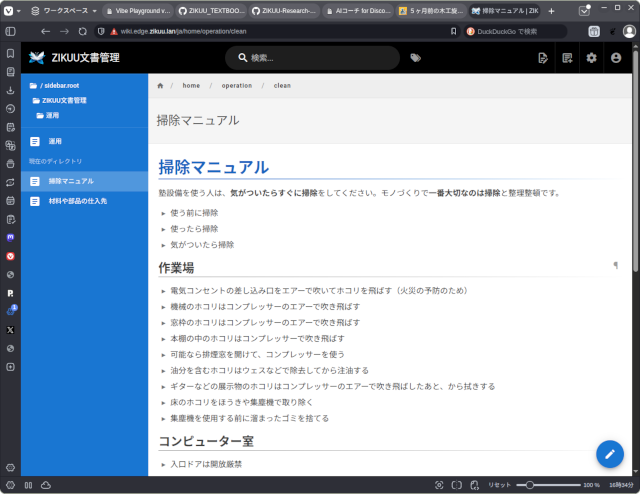

施設の運用管理

「Vibe Playgroundの開発」への2件のフィードバック