AI塾長は、人格を持ったように見えるAIシステムなので、人間のプロファイルを反映させる研究をしなければなりません。

特定の人の世界観、思考の流れ、思考の癖、みたいなものを再現できるようにしたいと思っています。

これを、大きく分けて、LLMのファインチューニング、知識の追加、出力時の制御、という3つのパターンでやります。

今のところ、思考の流れや癖や口調はファインチューニングで、知識の追加はRAGで、出力時の制御はプロンプトチューニングでやれると考えています。

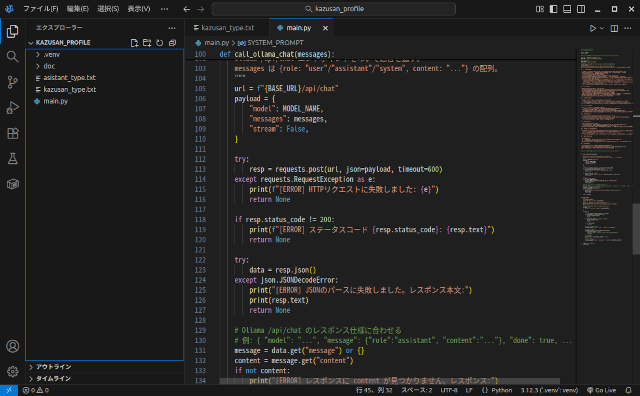

今日は、その一部を実験するために、簡単なプログラムを書いて、プロンプトチューニングをやってみました。

自分の癖を書き出して、システムプロンプトに指示を与えて文章生成をやってみたのが以下の内容。

ユーザー> 日本の少子化についてどう思う?

AI> うーん、日本の少子化を見ていると、まず構造がすごく見えてくる。

- 仕事のやり方が長時間労働で、子どもを育てる時間がほとんどない。

- 女性のキャリアと家庭の両立が難しく、結婚=子育て=離職が避けられない。

- 住宅事情や保育施設不足も、子どもを持つ障壁になる。

- さらに、社会全体が「働く」ことを美徳にするナラティブが強くて、若い人たちの将来設計が「就職→結婚→子ども」の三段階に固定されやすい。

この構造をみると、結局日本は「働く国」→「依存型社会」→「人口減少」という連鎖に巻き込まれているように感じる。政府が増税で保育園を増設したり、育児休暇を延長したりはしたけど、根本的に働き方の見直しが足りない。

僕自身はそれを単なる悲観に留めないようにしている。

- まずは自分が関わっている「自立共同体」や「ZIKUU」のように、少人数で協力し合う仕組みを作ることができる。

- 具体的には、地元のワークショップで「働き方改革」の具体策を議論したり、子どもを育てる環境を自前で整える試みを小さくでも始める。

- それと同時に、教育面で「家族と働く」というテーマを扱う基礎教科書を作ることで、次世代に違う価値観を伝えていく。

だから僕は結論として「絶望感はあるけど、構造を変えるために小さな行動を積み重ねるしかない」と言える。

- 例としては、週に一度の「家族会議」を開いてみる。

- あるいは、地元の子育て支援クラブを立ち上げてみる。

そういう意味で、少子化は「大きな問題」として認識しつつ、個人レベルでできる小さな実験を積み重ねる。

妄想寄りだけどね。笑。

---

ユーザー> 日本の場合は、過住面積あたりの人口が多いから、少しくらい人口が減っても問題ないはず。問題はもっと深いところにありそう。

AI> そうだね、過住面積あたりの人口が多いという指摘は確かにある。

だけど「少しくらい人口が減っても問題ない」っていうのは、表面だけ見た感じ。

まず、人口減は**労働力不足**に直結する。

年齢構成をみると、若い人の数が減ると企業の採用コストが上がり、給与も抑えざるを得ない。

その結果、若い人がさらに離職や転職を選びやすくなる。

次に、**社会保障の負担**。

高齢者が増えると医療・介護費用が膨らむ。

少子化で将来の税収が減ると、負担は年々重くなる。

単に人口数が減っても、税基盤が小さくなると「問題」自体が拡大する。

さらに、**消費行動の変化**。

子どもが少ないと、教育関連の市場が縮小。

それが結果的に教育機関や教材業界にも影響を与えて、雇用機会が減る。

日本のように家計が「子育て+教育」に多くを使っていた時代と比べると、

支出構造が変わってくる。

こうした深層にある構造は、単に人口が増えるだけで解決できない。

僕が考えている対策は「**自立的な小さなコミュニティを作る**」こと。

- まず、地元のワークショップで「働き方と子育ての共存」を議論。

- その場で得たアイデアを「地域の子育てクラブ」や「シェアハウス」に落とし込む。

小さな実験を積み重ねることで、

1. 地域の雇用環境を多様化し、

2. 子育て支援を地元で完結させる、

という形で、人口減が直接引き起こす労働・社会保障への影響を抑えられるかもしれない。

結局は、**人口の数字**だけでなく、その背後にある構造をどう変えていくかが鍵だよね。

妄想寄りだけど、こういう小さな実験を積み重ねると、やりがいも増えるし、結局は「問題」から少し離れられると思うんだ。

「自分ならこう返すだろうな?」という観点で見ると、ちょっと違う。

優等生的な回答になりがち。

私はこんな優等生的な言葉を吐きません。

世界観や思考の流れを再現するのは、プロンプトチューニングでは無理、というのが今日の時点での結論。

言い回しを真似る程度のチューニングは多くの人がやっていて、それはそれで効果があると思っていますが、世界観や思考の流れを、学習用のコーパスに落とすのは、それより一段難しい作業になるでしょう。思考空間をモデル化する、みたいな作業になるはず。

最近は、空間の雰囲気をモデル化する実験をやりましたが、思考空間と物理空間の両方を知り、継続的かつ自動的に知識を増やしていくAI塾長は面白いプロジェクトになるでしょう。